引言

《不法分子为何勒索电商平台卖家屡屡成功?归纳恶意滥用侵权投诉机制的三种常见行为》一文对于恶意滥用电商平台侵权投诉机制实施勒索财物行为的常见行为表现形式进行了阐释,包括恶意滥用知识产权政策、产品安全质量问题、广告法相关的勒索财物行为。本篇承接上文,针对不同类型的行为相关的典型案例进行分析,并对电商平台、消费者、商家三方提出应对举措建议,以期提供参考。

典型案例分析

(一)恶意滥用知识产权政策相关的勒索财物行为

1. 1购买虚假商标注册证实施维权敲诈:陈某某敲诈勒索案[1]

(1)基本案情

2017年8月至2018年8月,被告人陈某某在淘宝网上冒充实体企业,以企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家,并从网上购买虚假印章、营业执照、商标注册证、授权委托书等,向阿里巴巴知识产权投诉平台投诉被害人在淘宝所开店铺侵犯其商标权,以在该平台不撤诉被害人店铺所经营产品将被下架为由,敲诈勒索卢某、陈某、邓某、戴某、阳某等全国各地多名被害人共计309,937元,并利用其在网络购买的支付宝账户及本人的支付宝账户、微信等进行收款。

(2)判决结果

被告人陈某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币三十万元。

(3)案例评析

本案中,被告人陈某某自身并非商标权利人,也未得到权利人委托,没有任何维权的权利基础。其通过向他人购买的方式获取虚假的企业证照、商标注册证、授权委托材料,伪造受权利人所托的权利外观,并以该些虚假材料向阿里巴巴知识产权投诉平台进行投诉,以此作为敲诈被害商家的筹码,要求被害商家向其提供的支付宝账户转账。

在以虚假证明文件虚构权利外观的行为中,不法分子通常采取向他人购买或是自行伪造的方式获取虚假证明文件。对于该类文件,其外观往往以假乱真,且内容齐全,能够达到维权平台提交基础材料的要求。但基于其系伪造的本质,可以通过对比真实的备案信息辨析真假。例如,在登记机构的官方网站或第三方平台对商标号、著作权登记编号等进行检索,可以查看证照是否存在、内容是否一致。因此,知识产权保护平台在接到该类投诉证明材料时,应当进行初步筛查,一旦发现明显系伪造的证明材料,及时驳回投诉申请,避免对合法经营的商家造成不必要的影响。

1.2冒用企业名义注册虚假官方网站:梁某甲、梁某乙敲诈勒索案[2]

(1)基本案情

2016年4月至9月间,被告人梁某甲、梁某乙在淘宝网上冒用实体企业的名义注册虚假网站并通过知识产权认证,后以该企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家“使用未经许可的官方照片”,致使被投诉商家的产品销售链接被平台依规则先行删除,二人利用商家急需撤销投诉、恢复销售链接以减少经济损失的心理,敲诈勒索商家钱财。

(2)判决结果

被告人梁某甲犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。被告人梁某乙犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元。

(3)案例分析

本案中,两被告冒用实体企业的名义注册虚假的企业官方网站,以此作为权利基础向知识产权保护平台申请权利人身份认证。通过审核后,以权利人名义向电商平台投诉商家使用未经官方许可的图片,声称其著作权被侵害。该类行为系不法分子在对商家使用的商品图片没有任何权利基础的情况下,自行注册虚假的企业官方网站,并上传电商平台上商家的使用的宣传图片,虚构权利基础,再佯装权利人进行投诉。其后,再利用商家急需撤销投诉、恢复销售链接以减少经济损失的心理,敲诈勒索商家钱财。此类行为与前述伪造虚假的权利证明文件本质相同,都是在对所投诉的侵权内容并不具备任何权利基础的情形下,通过伪造的虚假权利外观来申请维权、进而对商家实行敲诈勒索。

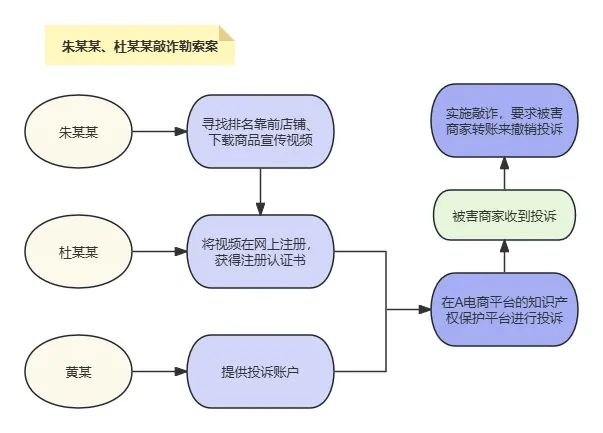

1.3下载他人视频进行时间戳认证:朱某某、杜某某敲诈勒索案 [3]

(1)基本案情

2019年11月以来,被告人朱某某、杜某某、黄某合伙,以威胁的手段,多次对互联网商户实施敲诈勒索的犯罪活动。其中,被告人朱某某负责在国内某知名电商平台A平台上寻找排名靠前的店铺,并将该店铺用于宣传商品的视频下载,被告人黄某负责提供投诉账户,被告人杜某某负责将视频在网上进行注册获得注册认证书,以商家盗用其视频造成侵权为由,通过投诉账户将注册认证书上传到A平台的知识产权保护平台进行投诉。被害商户接到投诉信息后,因害怕向A平台申诉不成功,可能造成平台将商家的产品全部下架的情况,严重影响“双十一”或“双十二”促销期间的商品销量,被迫联系被告人,被告人以撤销投诉需赔偿的名义对被害商户进行敲诈。

2019年11月至12月,被告人朱某某、杜某某、黄某先后四次以上述作案手段分别对深圳市欧某公司的某某灯具旗舰店(A平台网店)、中山市宣某公司的某某灯具旗舰店(A平台网店)、中山市隆某电器专营店(A平台网店)、浙江省义乌采某公司的某某家居专营店(A平台网店)实施敲诈勒索,分别获款40,000元人民币、80,000元人民币、30,000元人民币、45,000元人民币。

(2)判决结果

被告人朱某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。被告人杜某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。被告人黄某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万五千元。

(3) 案例评析

本案中,被告人朱某某等人以非法占有为目的,有意寻找电商平台上排名靠前的店铺作为敲诈勒索的目标,以撤销投诉为条件强行索要财物。一方面,排名靠前的店铺销量高,有较强的支付能力,且其如果因被投诉而正常经营受阻,造成的损失亦更可观;另一方面,被告人集中在11月至12月期间作案,系利用了“双十一”、“双十二”促销期间是商家每年经营的关键阶段这一客观条件,通过恶意投诉扰乱经营容易对商家形成要挟,便于索取财物。综合上述两方面,被害商家在被敲诈勒索时,尽快恢复经营的心理更迫切、“花钱消灾”的付款意愿更强烈,被告人假维权、真敲诈的行为也就更易得逞。

1.4注册相近商标:冯某某犯敲诈勒索罪[4]

(1)基本案情

2003年2月11日,中国绍兴黄酒集团有限公司(以下简称“绍兴黄酒集团”)在香港特别行政区政府知识产权署商标注册处注册“沈永和”图形商标。2009年10月22日,被告人冯某某在上述商标注册处注册“沈永和绍兴酒”文字商标。2012年4月,被告人冯某某以牟取巨额回报为目的,委托罗某某(另案处理)就上述文字商标转让事宜与绍兴黄酒集团谈判,绍兴黄酒集团相关人员明确表示不收购此商标。2012年5月至6月,被告人冯某某指使罗某某通过“师爷说新闻”栏目及自拍视频捏造、散播绍兴黄酒集团的负面新闻并以此给绍兴黄酒集团施压。2013年1月,被告人冯某某指使王国强(另案处理)发短信威胁绍兴黄酒集团董事长傅某,勒索人民币1,600万元。被告人冯某某又先后指使鲍某某、李某某等人(均另案处理)发短信威胁、要挟绍兴黄酒集团董事长傅某。同时,被告人冯某某向绍兴市国资委等恶意举报绍兴黄酒集团董事长傅某,并通过股吧、博客等网络平台发表不实信息恶意中伤绍兴黄酒集团及其董事长傅某,以逼迫绍兴黄酒集团高价收购其在香港注册的上述文字商标。2014年3月31日,因绍兴黄酒集团报案,被告人冯某某未索得财物。

(2)判决结果

被告人冯某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币一万四千元。

(3)案例评析

本案中,不同于通过虚假证照等伪造权利基础的情形,被告人冯某某确实拥有“沈永和绍兴酒”的商标权。但当其以牟取千万元巨额回报为目的,并采取散布不实新闻施压、发短信威胁董事长等手段来逼迫绍兴黄酒集团高价收购“沈永和绍兴酒”时,便偏离了权利人合法维权的范畴。在卢某某敲诈勒索罪一案中[5],被告人亦是通过大量注册与现有品牌商标图案、名称相同或相近的商标,实施敲诈勒索。

在实践中,由于商标权涉及地域性,以及存在类目区分的情况,存在诸多不法分子有意抢注、乘虚而入的行为。例如,对于实际使用商标者疏忽而尚未注册的商标,抢先注册;对于已注册且有一定影响力的商标,不法分子有意地跨类目、跨地域注册,在商标权利人拓展业务时,主动提出商标转让事宜,并开出天价转让款,配合若不按其条件转让便散布谣言等威胁手段,实施敲诈勒索。

(二)恶意滥用产品安全质量问题相关的勒索财物行为

2.1 伪造产品质量问题:刘某敲诈勒索罪[6]

(1)基本案情

2023年7月,被告人刘某甲伙同赵某(另案处理),经事先共谋,由赵某在京某上购买了1罐被害单位某某有限公司生产的A2至初品牌奶粉,随后采取向奶粉罐中投放异物,拍摄开罐视频,并以此作为奶粉质量问题,扬言向有关部门投诉,要求被害单位退一赔十,敲诈勒索得款人民币4,050元。被告人刘某甲个人分得人民币2,000元。

(2)判决结果

被告人刘某甲犯敲诈勒索罪,判处拘役四个月,缓刑四个月,并处罚金人民币二千元。

(3)案例评析

消费者购买商品后,有权就产品的质量问题向平台投诉、向商家索赔。但在本案中,被告人刘某甲伙同赵某以非法占有商家赔偿款为目的,收到购买的奶粉后自行投放异物,再伪装成收到商品即发现存在质量问题,拍摄视频留存“证据”。其后,以内容系伪造的视频证据勒索被害单位。此时,被害单位已无法核实视频中的产品问题是否为自身原因导致,且一旦该投诉信息曝光,不仅可能面临市场监督管理局的处罚,还可能导致品牌的商誉受损、所售产品失去消费者信任,进而导致产品销售受阻,造成较为严重的负面影响。

对于消费者就产品安全质量问题假维权真敲诈的行为,被害单位自身的维权存在一定难度。基于网络购物无法当面交货,买卖双方结清款项的同时对于产品质量尚未完成确认。而现有的平台机制相对更倾向于保护消费者,例如“七天无理由退款”等便于消费者低负担购买的机制,对产品不满意即可退货。但与此同时,商家的权益亦需要得到保护,过度偏袒消费者可能助长不法分子披着消费者外衣抹黑商家、捏造事实以谋取不法利益的行为。对此,平台商家可以考虑增添自我保护措施,例如:在产品外包装上增加打开即损的标签、防盗扣等,避免产品在运输过程中及到货签收后被人为破坏、再伪装成产品原装问题退货投诉。

(三)恶意滥用广告法相关的勒索财物行为

3.1 针对极限关键词批量投诉敲诈:陈某超敲诈勒索案[7]

(1)基本案情

2018年3月起,被告人陈某超通过其购买的多个淘宝账号在淘宝平台购买描述含“纯天然、最”等极限关键词的商品,付款后立即申请退款,并以商品含极限关键词夸大宣传、虚假宣传、违反广告法为由向淘宝公司投诉商家。淘宝商家接到投诉按被告人陈某超留下的联系方式与其联系后,被告人陈某超均要求对方支付人民币1,000元以撤销投诉,商家因害怕投诉影响商品的销售及店铺的信誉率,被迫向被告人陈某超转账人民币10元至1,000元不等的钱款。现已查明,从2018年3月至2018年8月,被告人陈某超以上述手段成功敲诈淘宝商家上百家,获取金额达人民币36,588元。

(2)判决结果

被告人陈某超犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币一万五千元。

(3)案例评析

本案中,商家确实存在违反《广告法》虚假宣传、夸大宣传的行为,对此进行投诉系正当行为。但当被告人在投诉后以谋取不法利益为由联系商家私了,以撤销投诉为条件敲诈商家款项时,该行为的性质已由合法合理的投诉举报变为非法的敲诈勒索。结合被告人购买多个淘宝账号,有意搜索包含极限关键词的商品批量进行下单,足以体现其非法牟利的目的。

针对恶意投诉的应对措施

假维权真敲诈问题使得维权平台增添了不必要的审查成本,妨碍了被害商家的正常经营、造成经济损失,也增加了消费者日后正常维权的证明成本。基于此,平台、消费者、商家可以通过以下方式应对:

首先,对电商平台的投诉机制、消费者举报平台来说,需建立更加完善、平衡的维权机制:既需要提供便于投诉人举报的场景、第一时间控制损害扩大,也要同时注重建立防范虚假投诉的风控机制,加强对权利人身份的审核及投诉信息真实性的初步筛查。避免投诉举报成为不法分子零门槛、高收益的摇钱树。

其次,对消费者而言,要通过合法手段合理维权,及时固定侵权的真实证据。同时,也要以上述因假维权真敲诈而获刑的案例为警示,网络并非法外之地,滥用维权机制最终会“聪明反被聪明误”。

再者,对商家来说,遇到敲诈勒索行为,切莫想着花钱即可大事化小、小事化了。在与不法分子交涉的过程中,要尽可能获取有利于识别对方身份的信息,如邮箱、电话号码、收款信息等,并对敲诈的行为及时固定证据。

[1] (2019)豫1424刑初311号刑事判决书

[2] (2017)粤0605刑初958号刑事判决书

[3](2020)粤0310刑初217号刑事判决书

[4] (2015)浙绍刑终字第687号刑事裁定书

[5] (2020)闽05刑终1010号刑事裁定书

[6] (2024)沪0106刑初839号刑事判决书

[7] (2019)闽0802刑初204号刑事判决书

作者:林颖珊